옴니채널 + 맥락 유지된 고객 경험의 설계가 중요하다. | 매거진에 참여하세요

옴니채널 + 맥락 유지된 고객 경험의 설계가 중요하다.

#옴니채널 #유저경험 #접점 #맥락 #이야기 #사용자중심 #브랜드 #경험설계

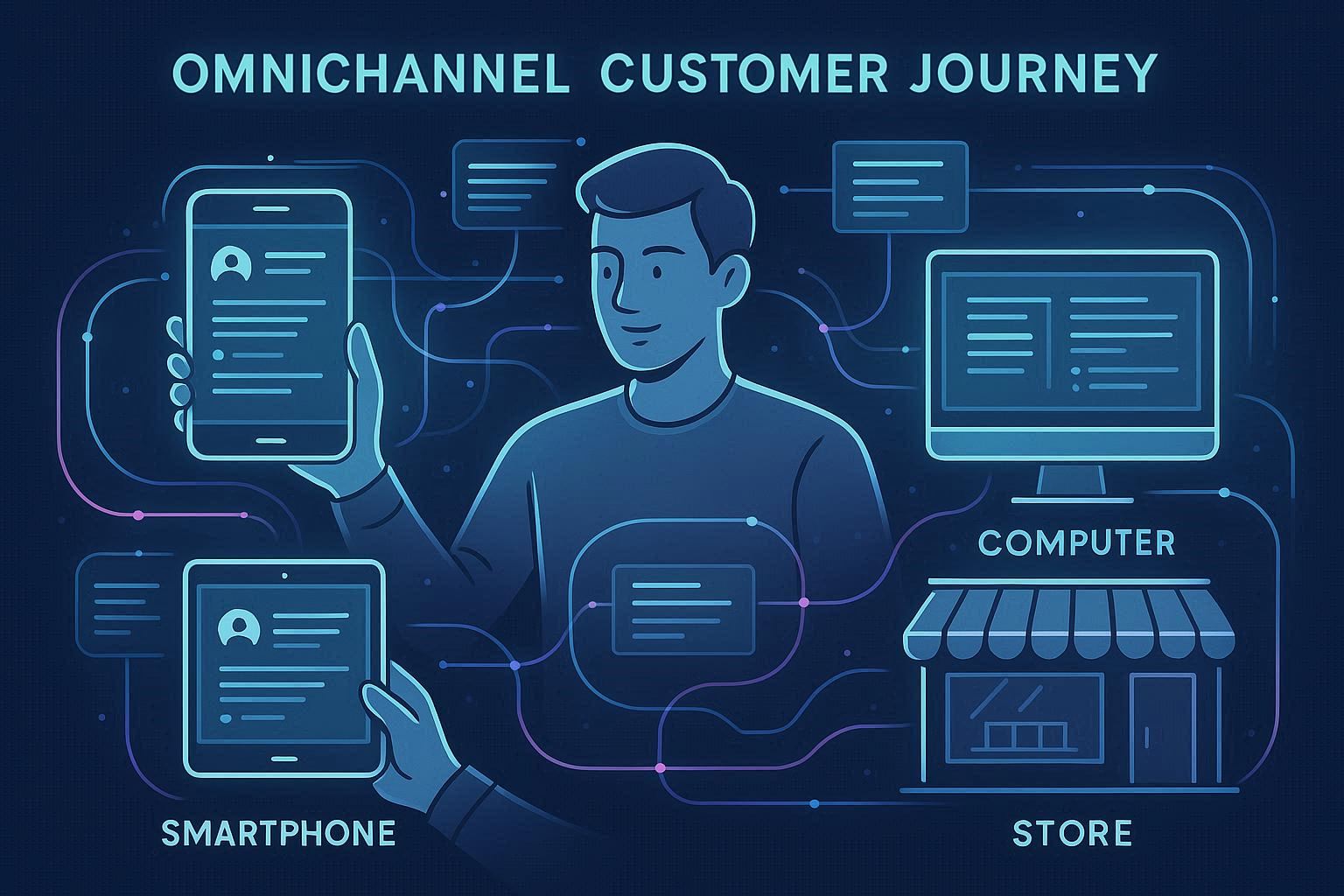

모든 접점이 하나의 이야기처럼 이어지는 서비스 설계 : ‘단절된 경험’을 없애는 것이 혁신의 출발점이다.

서비스가 아무리 훌륭해도, 고객이 채널을 이동할 때마다 처음부터 다시 설명해야 한다면 그 경험은 깨진다.

2025년의 소비자는 웹사이트에서 문의하고, 앱에서 결제하고, 채팅으로 문제를 해결하며, 오프라인 매장에서 픽업하는 ‘멀티접점 사용자’다.

하지만 기업 대부분은 여전히 채널 간 데이터 연동이 약해 고객이 “어제 했던 말을 오늘 또 해야 하는” 상황에 놓인다.

이 문제를 해결하기 위해 등장한 개념이 바로 옴니채널 경험(Omnichannel Experience)이며,

2025년 이후에는 여기에 한 단계 더 진화한 “맥락 유지(Context-Persistence)”가 핵심 키워드로 부상하고 있다.

즉, 단순히 여러 채널을 연결하는 것을 넘어,

“고객이 어떤 채널을 이용하든, 그 전후의 맥락이 끊기지 않도록 설계”하는 것이다.

개념 정의: 옴니채널 vs 크로스채널 vs 맥락 지속형 경험

고객 경험의 진화 과정을 보면 다음과 같이 발전해왔다.

단계 | 개념 | 특징 |

|---|---|---|

멀티채널(Multi-Channel) | 채널이 많다 | 웹, 앱, 오프라인 등 다양한 접점 제공 (하지만 각자 독립적으로 운영) |

크로스채널(Cross-Channel) | 채널이 연결된다 | 장바구니, 계정, 포인트 등이 연동되어 채널 간 전환이 가능 |

옴니채널(Omnichannel) | 채널이 통합된다 | 고객 데이터를 중심으로 통합 경험 제공 |

맥락 유지형(Context-Persistent) | 경험이 끊기지 않는다 | 고객의 상황·목적·감정까지 이어지며 ‘이야기 흐름’이 지속됨 |

즉, 맥락 유지형 서비스는 고객이 ‘어디서 시작했는지’보다 ‘어떤 목표를 이루려 하는지’에 초점을 맞춘다.

서비스는 그 여정을 기억하고, 필요한 순간에 자연스럽게 개입한다.

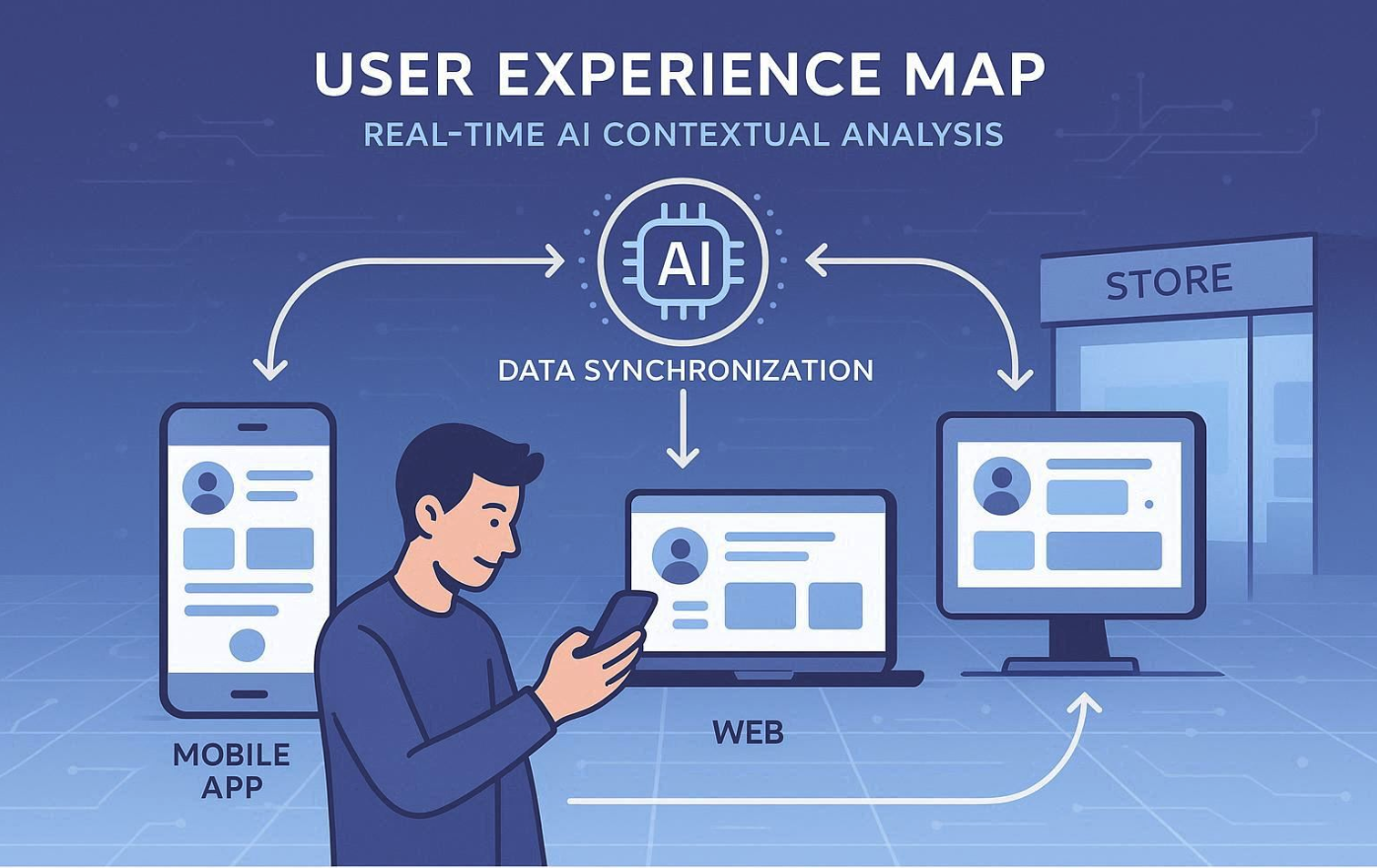

기술적 기반: 데이터 통합 + 실시간 동기화 + ID 연합

이러한 경험을 구현하려면 기술적 뼈대가 필수적이다.

- 통합 고객 데이터 플랫폼 (CDP)

모든 접점에서 수집되는 데이터를 하나의 고객 ID로 통합 관리.

예: Salesforce, Segment, Twilio CDP 등.

이를 통해 웹·앱·매장 데이터가 ‘한 사람의 여정’으로 묶인다.- 실시간 동기화 구조 (Real-time Sync)

고객이 앱에서 장바구니에 담으면, 웹에서도 즉시 반영되어야 한다.

또한 고객센터 상담원도 그 정보를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.- 연합 ID 시스템 (Federated Identity)

하나의 고객 계정이 모든 채널에서 동일하게 인식되도록 설계.

예: 구글·애플 로그인을 통해 인증 통합.

결국 기술의 목적은 단순히 데이터를 모으는 것이 아니라, 고객이 ‘한 사람’으로 인식되도록 만드는 것이다.

UX 관점: ‘시점 중심’에서 ‘맥락 중심’으로

기존 서비스는 특정 시점의 행동(예: 구매, 문의, 클릭)을 중심으로 설계됐다.

그러나 맥락 유지형 서비스는 그보다 넓은 ‘상황의 흐름’을 이해하는 설계를 요구한다.

Netflix

사용자가 모바일로 보던 영상을 TV로 전환하면,

중단된 시점부터 자동 재생된다. (맥락 유지)스타벅스 리워드 앱

오프라인 매장에서 결제하면 앱 포인트가 실시간 적립되고,

앱 쿠폰을 현장에서 바로 사용할 수 있다.현대자동차 블루링크

차량과 앱이 실시간으로 연결되어 사용자의 이동 패턴·온도 선호·주행 습관을 기억하고 반영한다.

이처럼 ‘채널 간 맥락 유지’는 단순한 편의성 이상이다.

이는 고객이 브랜드를 하나의 유기적 존재로 인식하게 만드는 핵심 설계 원리다.

서비스 기획 시 고려해야 할 5가지 핵심 요소

고객 여정 맵의 재구성

기존 여정 맵은 채널별로 끊어져 있었다.

이제는 ‘목적 중심 흐름’을 기준으로 설계해야 한다.

예: “정보탐색 → 의사결정 → 결제 → 피드백” 등 전체 여정을 통합.데이터의 실시간성 확보

고객 행동이 반영되는 속도는 곧 경험 품질이다.

지연이 생기면 맥락이 끊긴다.

실시간 동기화 구조를 설계할 때 캐싱·큐잉·오류 복구 전략을 함께 마련해야 한다.AI 기반 맥락 인식 시스템

LLM, 추천 알고리즘, 감정 분석 등을 활용해

고객의 ‘현재 상태’를 파악하고 그에 맞게 인터랙션을 조정한다.

예: 고객이 불만을 표현하면, 상담 우선순위를 자동 조정.채널 간 UX 일관성 유지

시각적 일관성(UI)뿐 아니라, 언어 톤·반응 속도·기능 위치도 통일해야 한다.

예: “구매” 버튼의 위치나 문구가 웹과 앱에서 다르면 맥락 단절이 발생.프라이버시와 투명성 보장

데이터를 통합할수록 개인정보 위험이 커진다.

고객에게 명확히 어떤 정보가, 왜 사용되는지 알려야 하며

‘데이터 동의 관리 센터(Consent Center)’ 같은 기능을 제공해야 한다.

실제 사례 분석

Disney “MagicBand”

디즈니월드는 고객의 호텔 체크인, 놀이기구 예약, 식사 결제, 사진 다운로드 등

모든 경험을 하나의 밴드로 통합했다.

이는 물리적-디지털 접점이 완전히 통합된 옴니채널 설계의 전형이다.

→ 고객은 ‘디즈니라는 세계’를 끊김 없이 경험한다.

Nike “Connected Retail”

앱에서 본 상품을 매장에서 찾아볼 수 있고,

매장에서 스캔한 상품 정보가 자동으로 앱 장바구니에 반영된다.

→ 온라인-오프라인 간 데이터의 양방향 흐름이 구현된 사례.

비즈니스 측면의 효과

이탈률(Retention Rate) 감소:

맥락 유지형 설계는 고객의 ‘탐색 → 행동 → 반복’ 주기를 매끄럽게 이어준다.업셀링(Up-selling) 기회 증가:

고객 상태를 실시간 파악하므로, 상황에 맞는 추가 제안이 가능하다.CS 비용 절감:

고객센터가 모든 채널 이력을 조회할 수 있어 문제 해결 속도가 향상된다.브랜드 일관성 강화:

채널별 분리된 경험이 통합되면 브랜드 신뢰도와 만족도가 동반 상승한다.

서비스 기획 프레임워크 제안

단계 | 목표 | 주요 산출물 |

|---|---|---|

① 데이터 흐름 파악 | 채널별 수집 데이터 정의 | Data Flow Map |

② 맥락 단절 지점 식별 | 여정에서 불연속 지점 찾기 | CX Gap Report |

③ 옴니채널 전략 수립 | 통합 시나리오 설계 | Omnichannel Blueprint |

④ 기술 연동 구조 설계 | API·ID·CDP·Sync 구성 | System Integration Map |

⑤ UX·UI 일관성 정의 | 스타일·톤·정보구조 통일 | Design System Guide |

이 과정을 반복하면서, 서비스는 점차 “하나의 맥락적 존재”로 완성된다.

향후 전망: “대화형 옴니채널”의 등장

2025년 하반기 이후에는 옴니채널 경험이 AI 기반 대화형 인터페이스와 결합되고 있다.

예를 들어, 고객이 음성으로 “지난번 주문한 제품 다시 보내줘”라고 말하면,

AI는 그가 어느 채널에서 구매했는지, 어떤 결제수단을 썼는지 파악해

즉시 동일한 흐름으로 주문을 처리한다.

즉, 채널의 경계뿐 아니라 입력 방식(텍스트·음성·터치)의 경계도 사라지는 시대다.

이 단계에서 기획자의 역할은 ‘고객 중심 통합 설계자’로 확장된다.

“옴니채널 + 맥락 유지된 경험”은 더 이상 선택이 아니다.

이는 서비스가 사용자 중심으로 설계되었다는 증거이자, 브랜드 신뢰의 핵심 지표가 된다.

서비스 기획자는 이제 각 기능·채널을 따로 관리하는 대신, ‘고객의 목표가 어디서 시작해 어디서 끝나는가’를 중심으로 설계를 재정의해야 한다.

즉, 서비스의 목적은 ‘접점을 늘리는 것’이 아니라,‘하나의 여정으로 엮는 것’이다.

그 순간부터 브랜드는 비로소 “하나의 이야기처럼 작동하는 경험”을 제공하게 된다.